Chère Hélène,

toi qui trouves tout beau

et ne voit jamais assez le mauvais côté des choses.

Je t’admire beaucoup.

Bon retour chez toi.

Gisèle

(p. 108)

.

Le phénomène de l’autobiographie naturelle prend de plus en plus d’ampleur au Québec. Un de ses sous-genres incontournables est évidemment le récit de voyage. Dans la foulée massive des blogs-voyages de notre temps, des gens, souvent des femmes, s’organisent éditorialement pour enrichir les autres de leurs expériences de voyages. Le récit de voyage est tout simplement la version papier de ce phénomène. Sa mise en forme et sa production est, l’un dans l’autre, assez prosaïque. Il s’agit de mettre au net son journal de bord et/ou ses carnets de voyages et de les organiser, sobrement, en forme livresque. Pas besoin d’être Jack Kerouac pour y arriver et, ce faisant, on contribue, sans prétention mais assurément, à documenter la description de la vaste culture globe-trotteuse de notre temps.

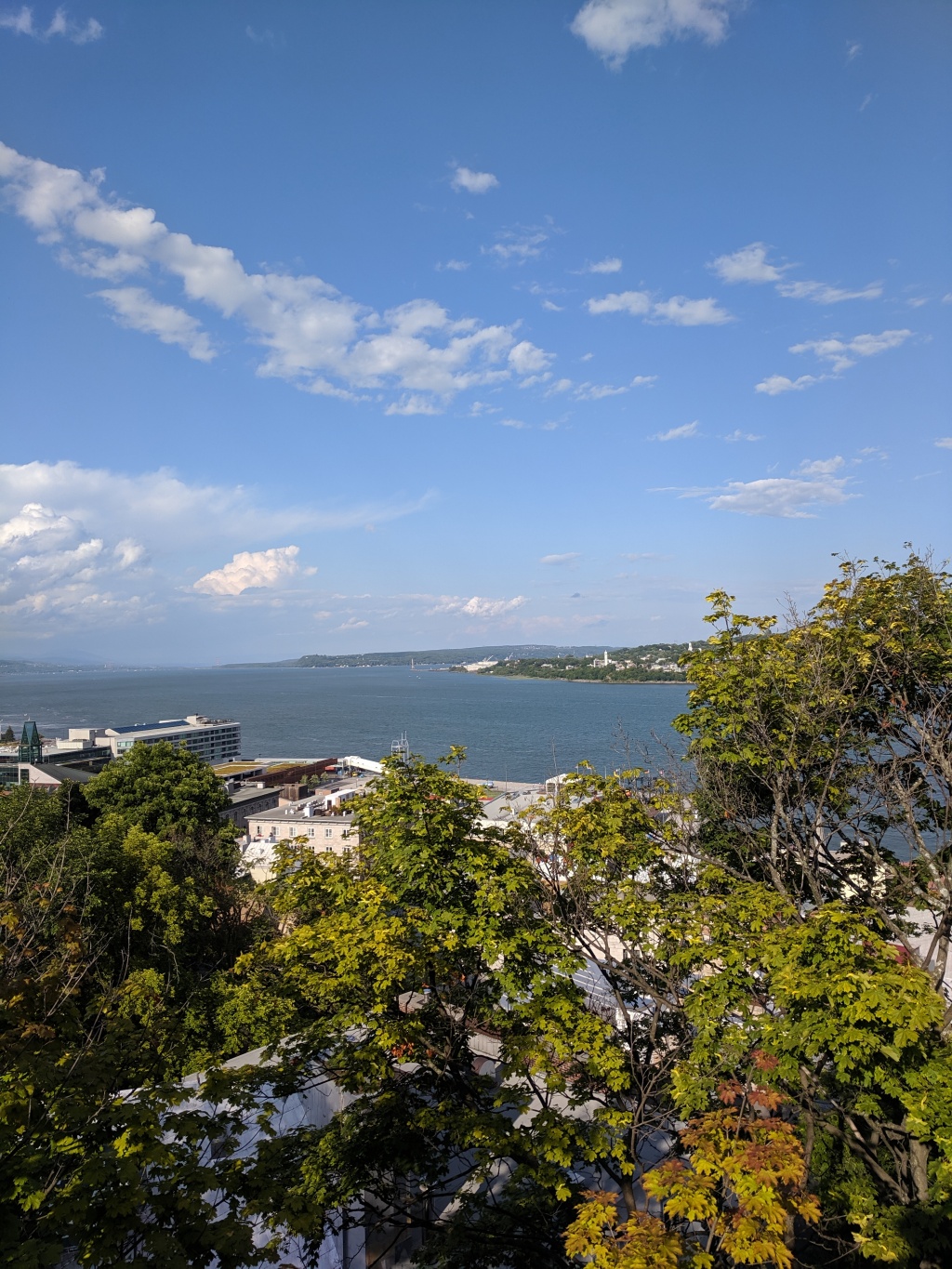

Dans son second ouvrage, Prépare ta valise, Hélène Lamarre procède donc ainsi. Ponctué, tout comme son premier ouvrage, Le chemin de ma vie, de nombreuses photographies, le présent texte est une sorte d’annexe voyage du susdit premier opus. On y présente, par le petit bout de la lorgnette, les multiples activités de notre voyageuse dans les pays suivants: Palestine, Turquie, Grèce, Guatemala, États-Unis (notamment l’Alaska), Canada (notamment le Yukon) et Maroc. On vit ou revit l’appréhension occidentale toute simple, toute viscérale et toute spontanée face à l’idée de se retrouver dans un pays en guerre, ou très pauvre, ou inénarrablement exotique. Mais cette inquiétude anticipatrice s’apprivoise vite et la petite sérénité ordinaire de la voyageuse se met promptement en place. Le quotidien se surprend alors à parler. On découvre des personnes peu communes, comme cette compagne d’aventures de la voyageuse qui retrouve tous les objets perdus (p. 53). On prend connaissance de coutumes inédites, comme cet important brelan de journées de la Toussaint guatémaltèque où on rejoint nos morts en faisant voler des cerfs-volants dans les cimetières et où des repas spécifiques sont préparés distinctement pour les défunts, et que personne ne peut consommer autre qu’eux (p. 99). On fait face aux différentes manifestations de la barrière linguistique, un problème récurrent mais toujours soluble. On rencontre des gens simples mais uniques, maniant une culture vernaculaire fascinante. Ces gens liants, attachants, sont souvent les enfants et les femmes de ces pays. Ces femmes sont dévouées, travailleuses, solides, et on connaît si mal leur vie et leur culture secrètes.

Par delà la découverte circonscrite des activités tribulatoires spécifiques de madame citoyenne Lamarre, l’intérêt de cet ouvrage réside dans la manifestation de sensibilité ordinaire qui en émane. Il engage en nous les questionnements contemporains sur le voyage. Pour quelles raisons voyage-t-on? Et aussi: les motivations avouées de l’exercice côtoient-elles des motivations inavouées mais aussi immanentes qu’inévitables? En ces temps sensibles et tendus de rejet du tourisme de masse, il est tout à fait de bonne tenue de réfléchir sur le moi-bourgeois-voyageur et sur ce qui fait cliqueter son horlogerie. On le fait ici, données représentatives en mains.

Survenus sur une période de vingt ans (entre 1997 et 2016), les déplacements de notre voyageuse occidentale ont reposé sur des motivations distinctes. Le voyage en Palestine (pays de Jésus) et le voyage en Turquie (pays de Paul de Tarse) revêtaient incontestablement une dimension de pèlerinage. Ces voyages étaient d’ailleurs encadrés pas des théologiens et historiens de différentes natures qui éclairaient la voyageuse de leurs lumières descriptives et théogoneuses. Une sorte de dimension spirituelle plus diffuse motivait aussi le voyage en Alaska, puisqu’il s’agissait spécifiquement d’aller palper empiriquement la teneur du fameux solstice estival, entraînant vingt-quatre heures de luminosité solaire intégrale dans le grand nord et toutes sortes de festivités populaires à l’avenant. Le voyage guatémaltèque, pour sa part, nous fait toucher la démarche du voyage humanitaire et caritatif dans un pays en développement. Ce fut un véritable voyage-labeur. La voyageuse a creusé la terre, cassé du béton, peint des meubles, nettoyé des jardins, animé des groupes d’enfants. Les voyages en Grèce et au Maroc exemplifient finalement le déplacement touristique plus classique. Dépaysement, couleur locale, souk, soleil, expériences esthétiques diverses, et bonne bouffe.

Nous voici donc devant un petit ouvrage échantillonnant les joies (bien mises en valeur) et les aléas (bien minimisés) des grands types de déplacements contemporains ayant comme priorité principale une prise de contact semi-improvisée avec les cultures réceptrices. Le style de l’écriture, synthétique, direct, émaillé de questionnements divers, fait moins carte postale que travel log. On entre dans le quotidien simple et écru, parfois jubilant, parfois ahanant, de la voyageuse. La constante qu’on observe au fil de la lecture, c’est que l’instance réceptrice (le pays visité, son administration et ses commerces) est finement rodée et elle donne au pèlerin, au coopérant ou au touriste une version soigneusement mise en place de ce qui est perçu comme devant combler ses attentes. On assiste un petit peu à une sorte de rencontre de dupes. La voyageuse veut apprendre et découvrir sans trop se faire dévaliser. Le récepteur veut soit endoctriner, soit vendre, soit exploiter l’engagement de la voyageuse pour le canaliser vers les tâches ingrates de l’entreprise caritative. Et, dans les interstices du temps, il y a toujours ces petits moments hautement parlants où les touristes s’ennuient un peu et jouent entre eux à des jeux de société, réécoutent un CD de leçons de langue vivante, font la sieste, prennent des douches, ou lisent tout doucement des livres qu’ils ont amenés avec eux, de leur pays.

Un autre intéressant facteur d’échantillonnage sociologique réside dans celui nous donnant à observer les compagnons de voyages. Dans certains cas, notre protagoniste voyage seule (Palestine, Turquie, Grèce, Guatemala). Dans d’autres, elle voyage en compagnie de son mari (Alaska, Yukon, Maroc). Les cas où elle voyage seule (avec un groupe ou un organisme, en fait) sont ceux où la caution savante ou humanitaire enrobe maximalement la dimension touristique. Les cas où elle voyage avec son mari sont des déplacements plus ouvertement assumés comme touristiques. On échantillonne donc (et c’est parfaitement passionnant) les émotions de la voyageuse solitaire ainsi que celles de la voyageuse en couple, sous la même plume, selon la même sensibilité, et au sein du même corpus. Quand elle est seule, la voyageuse fonctionne avec sa logique propre. Elle explore ce qui l’intrigue sans trop se soucier. Elle entretient et développe des amitiés féminines et nous donne à lire les manifestations de la sensibilité féminine voyageuse (phénomène des exploratrices modernes, dont l’importance devient de plus en plus massive et cruciale). Quand la voyageuse est en couple, on entre dans l’espace des concessions décisionnelles et du partage des choix et des priorités. J’aime ceci, on fait à moitié ceci, tu aimes cela, on fait à moitié cela. On y va. J’y vais sans toi, tu y vas sans moi.… On me propose une excursion… laissez moi consulter ma moitié avant… etc. S’articule alors une dynamique d’équipe, qui n’est pas sans mérite, mais qui est fort distincte de celle de la voyageuse seule. On le voit, on le sent, livre en mains.

La sensibilité féminine, voire féministe, d’Hélène Lamarre se manifeste ici, dans le voyage, tout doucement, comme elle s’était manifestée tout aussi doucement, dans le présentoir de vie de son premier opus. Traversant le Midwest américain en direction de la longue route incurvée qui les mènera vers le Yukon et l’Alaska (via la Colombie-Britannique), notre voyageuse fait, au Michigan, une petite découverte muséologique qui en dit long autant sur elle (sur la découverte) que sur elle (sur la voyageuse)…

Me voilà remplie d’émotion et de tendresse face aux conceptrices de ce musée [le Michigan Women’s Historical Center]. Cet endroit met en valeur l’apport des femmes. Ce musée me remplit de fierté et de courage. Le musée, dédié aux femmes, renferme beaucoup de plaques soulignant l’apport des femmes à la société. Elles se démarquent par leurs actions et l’amélioration de la condition des femmes dans l’état du Michigan. Un premier musée rencontré dédié aux femmes. Super! J’approuve fortement la teneur de ce musée et ma fierté d’être femme augmente. La femme doit se faire connaître et reconnaître avec ses qualités, ses productions, ses talents, etc. Je pense à mon monde de femmes m’entourant dans ma vie de tous les jours. Marie-Josée, Sophie, Pascale, mes trois filles, Alice, Charlotte, Juliette, mes trois petites filles, je les porte dans mes pensées. Ouf! La vaillance, la volonté, la joie de vivre les habite et nous formons une bonne équipe ensemble.

(p. 146)

On a ici une tribulatrice femme qui voyage en femme, portant notamment toujours ses pairs en elle. Toute la question, de plus en plus sensible, de l’aspiration contemporaine au voyage se transmet à travers elle, tant dans ses grandes exaltations que dans ses petites déceptions. Quiconque s’intéressant à la problématique sociologique du voyage des années 1990-2020 verra crucialement à inclure Prépare ta valise dans son corpus de travail. C’est un ouvrage à lire, tant pour ce qu’il dit et rapporte que pour ce qu’il révèle et indique.

.

Hélène Lamarre (2017), Prépare ta valise, À compte d’auteure, Saint-Eustache, 187 p.

.

Extrait de la quatrième de couverture:

Dans ce deuxième livre d’Hélène Lamarre, vous découvrirez la femme voyageuse et ses multiples péripéties. Elle nous raconte cinq de ses voyages sur quatre continents de 1997 à 2016.

Ses récits débutent à la découverte de l’histoire biblique en Israël puis en Turquie et Grèce. Puis son voyage humanitaire au Guatemala. On y lit aussi les magnifiques voyages de découvertes avec mon père en Alaska et au Maroc […].

Découvrez de magnifiques coins du monde à travers les yeux et les mots de ma mère.

Bonne lecture… et bon voyage.

Sophie Bellemare