Une bonne brassée de frites, trois gros morceaux de poulet frit, des fruits coupés, du coca-cola comme s’il en pleuvait, un père Ysengrimus et son fils Tibert-le-chat… et monsieur Old Hickory Clint Eastwood à la clef. La transcendance intégrale, pour un petit après-midi pluvieux, quand l’envie de fusionner sans concession le réalisme et le délirant de l’Ouest lointain vous prend ou vous reprend au corps…

Nous sommes au milieu des années 1880, dans les majestueuses montagnes du nord de la Californie (le film fut en fait tourné, il y a trente ans pile-poil, dans le nord de l’Idaho – des paysages de montagnes à vous couper le souffle). La ruée vers l’or se consolide pour les uns, s’essouffle pour les autres. Coy LaHood (Richard Dysart) est le grinçant propriétaire d’une grande corporation minière qui, en utilisant une toute nouvelle technologie d’aspergement par gigantesques jets d’eau concentrés, prospecte une région entière, en forçant artificiellement l’écoulement du minerai dans la rivière du fond de la vallée où, sans se soucier de tout polluer, on le récupère. La tranquillité impériale de ce gros industriel minier serait intégrale mais, hélas pour lui, un petit hameau de prospecteurs à l’ancienne résiste encore et toujours à l’envahisseur… Le chercheur d’or Hull Barret (Michael Moriarty), la femme avec laquelle il vit maritalement, Sarah Wheeler (Carrie Snodgress) et la fille sang-mêlé de cette dernière, Megan Wheeler (Sydney Penny) forment le noyau dur d’une petite communauté de prospecteurs miniers plus classiques, qu’on surnomme ironiquement les tin pans puisqu’ils cherchent des pépites d’or en lavant patiemment le sable du fond d’un ruisseau scintillant, dans les fameux plats en étain évasés des chercheurs d’or d’autrefois. Le couple Barret-Wheeler et leur vingtaine de familles associées détiennent des droits de propriété en bonne et due forme sur leur portion de vallée et c’est pour cela que la Corporation LaHood ne peut pas les déloger de leur claim. Ladite corporation ne se gène pas, par contre, pour leur envoyer régulièrement ses vandales à cheval car, si ces squatters (qui n’en sont pas vraiment) partaient de leur «plein grée», leurs terres seraient alors à prendre.

Après une de ces visites déplaisantes et agressives des cavaliers casseurs de la Corporation LaHood, Hull Barret se rend au village voisin pour acheter à crédit une portion des biens que les cavaliers vandales ont détruit. Il tombe sur lesdits vandales qui, au moment de le mettre à mal, se font tabasser à coup de manches de hache par the Preacher (Clint Eastwood), un mystérieux homme d’église semi-fantomatique, portant un haut-de-forme évasé au sommet et un large collet romain. Au camp des prospecteurs, Sarah et Megan sont en train de lire à haute voix la portion de la Révélation de Saint Jean portant sur le quatrième cavalier de l’Apocalypse, celui qui chevauche une monture de couleur «pâle», et dont le nom est Mort. C’est le moment que choisit the Preacher pour entrer, sur sa monture livide, dans leur champ de vision et dans leurs cœurs.

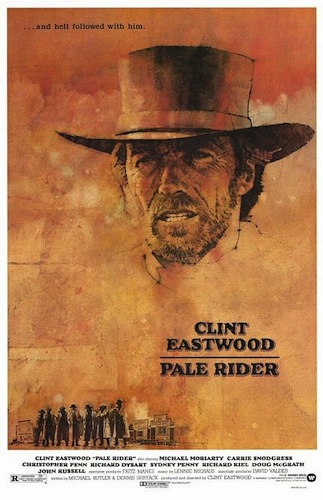

Ces prémisses délirantes, dignes de la scénarisation d’un Sergio Leone avec, en plus, les immenses moyens hollywoodiens de mise en place d’un réalisme visuel léché, détaillé et spectaculaire, fondent le point de départ du western de Clint Eastwood (comme réalisateur et acteur) ayant le mieux fait au guichet, de toute la décennie 1980-1990. Des thèmes de westerns classiques (thème de la quête secrète, thème de la vengeance, lutte de l’humanité archaïque contre la modernité inhumaine, individualisme désintéressé du gunslinger héroïque) s’allient avec des idées plus nouvelles, notamment celle du couple en union de fait, du conflit entre passion et réalisme dans le couple, et de la compétition amoureuse entre une femme répudiée et sa très jeune fille, sauvageonne, débridée et ardente. L’élément surnaturel et «spirituel» est suffisamment en contrôle pour ne pas saboter l’ambiance, envoûtante, prenante, majestueuse et, elle aussi, très sergioleonesque. Ouille, ouille pour le réalisme des scènes de combat, par contre. Tibert-le-chat, spadassin émérite, n’a pas commenté très positivement la fameuse séquence du good hickory (la scène de duels avec les manches de haches). Je suis certain qu’un tireur d’élite nous dirait autant de mal des scènes où ça cartonne. Et que dire de ce géant de foire se prenant un coup de masse dans le front et un autre coup de masse dans l’entrejambe. Ouille, ouille, les scènes de combat, c’est vraiment le mot. Quoi de nouveau sous le majestueux ciel de l’Ouest?

Toute la jubilation et toute la frustration que l’on peut tirer d’un western sont indubitablement encapsulées dans Pale Rider. Veuillez, s’il-vous-plait, jouer le jeu ou passer votre chemin. Si the Preacher est de l’âge de l’acteur qui l’incarne (Clint Eastwood est né en 1930, le film a été tourné en 1985), on a affaire à un homme de cinquante-cinq ans ayant, de surcroît, reçu autrefois plusieurs pruneaux dans le dos. Et pourtant, il tabasse au corps à corps des hommes plus jeunes, plus nombreux et plus corpulents que lui, cartonne au flingue une demi-douzaine de rois de la gâchette au moins aussi aguerris que lui et trouve moyen de fatalement susciter l’amour passionnel dans le cœur d’une jeune femme de quinze ans, ainsi que dans le cœur de sa mère (c’est l’occasion d’observer que, décent comme tous ceux de sa nature, le Preacher ne s’amuse qu’avec des filles de son âge)… Assouvissements de fantasmes masculins garantis (surtout si on est un vieux mec) et pourtant, on reste un peu frustré, renfrogné, contrarié, turlupiné par l’hypothèque constante ouvertement ponctionné, par ce genre cinématographique spécifique, sur le réalisme historique le plus minimal. Quand, tout classiquement, les constables ripoux, mercenaires et sanguinaires, s’amusent à faire danser un des malheureux chercheurs d’or en lui tirant du pistolet dans les jarrets, Tibert-le-chat me demande, d’un ton un peu marri: Tu crois que cette pratique existait? Je me vois obligé de répondre: Je doute qu’ils se soient amusés à gaspiller autant de cartouches sur une niaiserie de ce genre. Jubilante/frustrante aussi que cette constante propension qu’a le cinéma américain à s’auto-sanctifier, en mettant en vedette la victoire (en bonne partie surnaturelle, individuelle, régressante et élucubrée) du petit sur le gros, du pauvre sur le riche, du village sur la ville, de l’artisan sur l’industriel, du familial sur le corporatif, du bon droit vigilante sur l’ordre constabulaire corrompu. Mon fils me demande alors, au sujet de nos bons cinéastes et cinéphiles américains: Comment peuvent-ils manifester une telle conscience critique dans leur cinéma et si peu de conscience critique dans la vie sociale? Ma réponse: C’est que la fiction est l’exutoire du tout de leur conscience de critique sociale. Il faut bien que ça sorte quelque part, et comme justement c’est verrouillé et bloqué dans la vie réelle, c’est leur monde de fiction qui devient leur dépositaire critique exclusif. Une civilisation de l’autocritique fictionnelle marchant tout doucement vers les consciences? Long walk! Yep… Quoi de nouveau sous le majestueux ciel du sud?

Tout ceci étant dit et bien dit, il reste qu’il y a une façon toute particulière de savourer Clint Eastwood. Incontournablement mythique, le personnage est captivant, par cette façon inimitable, formidable et inégalée qu’il a d’incarner, dans tous les sens du terme, le succès le plus lourdement tranquille. Pour le meilleur et pour le pire, donc, merci à Clint Eastwood, le metteur en scène et l’acteur, de m’avoir donné un autre de ces si beau moments de cinéma avec mon fils Tibert-le-chat. Et, pour ma part, je reste indubitablement magnétisé par Pale Rider, que je voyais, ce jour là, pour la cinquième fois, et pas la dernière.

Pale Rider, 1985, Clint Eastwood, film américain avec Clint Eastwood, Michael Moriarty, Carrie Snodgress, Richard Dysart, Sydney Penny, 115 minutes.